Elle est la première femme à diriger un orchestre à la fin de la Première Guerre Mondiale et a obtenu le Concours du Prix de Rome.

Elle est la première femme à diriger un orchestre à la fin de la Première Guerre Mondiale et a obtenu le Concours du Prix de Rome. Marguerite Canal (1890-1978) naît à Toulouse en 1890. Son père est ingénieur et violoncelliste amateur, sa mère est pianiste et son frère est violoniste. Son père supervise sa formation musicale et développe sa culture littéraire, notamment son goût pour la poésie. Elle entre au Conservatoire de Paris à onze ans. Elle remporte le premier prix de fugue en 1915 et sera aussi récompensée en orgue en 1916. On lui suggère une carrière de chanteuse mais la passion pour la composition l’emporte. Elle s’était présentée dès 1914 au concours du Prix de Rome de composition, sans succès. Elle perd cette année-là son frère, tué dans les combats. Elle se représente en 1919, année où elle est nommée professeure de solfège au Conservatoire, et obtient un Premier Second Prix. Elle remporte en 1920 le Premier Prix, devenant la seconde femme après Lili Boulanger à recevoir cette distinction.

Marguerite Canal (1890-1978) naît à Toulouse en 1890. Son père est ingénieur et violoncelliste amateur, sa mère est pianiste et son frère est violoniste. Son père supervise sa formation musicale et développe sa culture littéraire, notamment son goût pour la poésie. Elle entre au Conservatoire de Paris à onze ans. Elle remporte le premier prix de fugue en 1915 et sera aussi récompensée en orgue en 1916. On lui suggère une carrière de chanteuse mais la passion pour la composition l’emporte. Elle s’était présentée dès 1914 au concours du Prix de Rome de composition, sans succès. Elle perd cette année-là son frère, tué dans les combats. Elle se représente en 1919, année où elle est nommée professeure de solfège au Conservatoire, et obtient un Premier Second Prix. Elle remporte en 1920 le Premier Prix, devenant la seconde femme après Lili Boulanger à recevoir cette distinction.

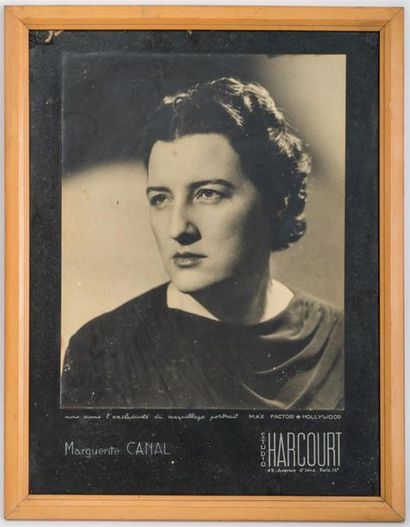

Marguerite Canal (1890-1978)

Marguerite Canal (1890-1978)  Marguerite Canal est née à Toulouse le 29 janvier 1890, et s’est éteinte près de cette même ville le 27 janvier 1978. Sa mère était une remarquable pianiste ; son père, ingénieur, aimait passionnément la musique. C’est lui qui supervisa les études musicales de sa fille ; il eut une influence décisive sur sa culture littéraire, lui faisant découvrir les œuvres des grands poètes, contrbuant ainsi à faire plus tard de Marguerite Canal une grande mélodiste. Au Conservatoire de Paris, Marguerite Canal fit de brillantes études, couronnées des plus hautes récompenses. En 1920, elle obtint le 1er Grand Prix de Rome, par un vote unanime, avec une scène dramatique, Don Juan, qui lui valut les félicitations personnelles de Saint Saëns. Dès 1919, Marguerite Canal avait été nommée professeur de solfège.

Marguerite Canal est née à Toulouse le 29 janvier 1890, et s’est éteinte près de cette même ville le 27 janvier 1978. Sa mère était une remarquable pianiste ; son père, ingénieur, aimait passionnément la musique. C’est lui qui supervisa les études musicales de sa fille ; il eut une influence décisive sur sa culture littéraire, lui faisant découvrir les œuvres des grands poètes, contrbuant ainsi à faire plus tard de Marguerite Canal une grande mélodiste. Au Conservatoire de Paris, Marguerite Canal fit de brillantes études, couronnées des plus hautes récompenses. En 1920, elle obtint le 1er Grand Prix de Rome, par un vote unanime, avec une scène dramatique, Don Juan, qui lui valut les félicitations personnelles de Saint Saëns. Dès 1919, Marguerite Canal avait été nommée professeur de solfège.

Chanteurs au Conservatoire, poste qu’elle quitta pour son séjour à Rome et ne reprit qu’en 1932. Elle avait été en 1917, la première femme en France à diriger un orchestre. La carrière de chant avait été suggérée à Marguerite Canal, mais la composition était sa vraie vocation. Elle travailla beaucoup avec Ninon Vallin, avec qui elle donna de nombreux récitals. Pianiste au toucher extraordinaire elle accompagna souvent ses propres œuvres, obtenant de ses interprètes vocaux le meilleur d’eux-mêmes. Le caractère et la personnalité de Marguerite Canal expliquent en partie l’oubli dans lequel est tombé son œuvre. Nature hyper sensible, Marguerite Canal connut tout au long de son existence une succession d’épreuves dont les plus cruelles furent la mort de son frère, tué au combat en 1914, et l’échec de son mariage. Elle avait une passion : les enfants.

Canal, Marguerite (1890-1978) Compositeur et pédagogue français, qui fut la première femme en France à diriger des concerts d’orchestre. Né à Toulouse, France, le 29 janvier 1890 ; décédé à Cépet, France, le 27 janvier 1978 ; épousa Maxime Jamin. Née dans une famille de musiciens toulousains en 1890, Marguerite Canal révèle sa musicalité dès ses premières années et commence ses études au Conservatoire de Paris en 1903. Sous la direction de Paul Vidal, Canal se révèle une élève exceptionnelle, obtenant des premiers prix d’harmonie. , accompagnement au piano et fugue.  Attirée par la composition, elle commence à écrire des chansons, dont certaines pour accompagner ses propres poèmes. Ses talents phénoménaux sont reconnus en 1917 et 1918 lorsqu’elle devient la première femme à diriger des concerts d’orchestre en France (lors d’une série organisée au Palais de Glace). En 1919, elle est nommée professeur de solfège (solfège) pour chanteurs au Conservatoire de Paris, et l’année suivante, elle remporte le Premier Grand Prix de Rome pour sa scène dramatique pour voix et orchestre, « Don Juan ».

Attirée par la composition, elle commence à écrire des chansons, dont certaines pour accompagner ses propres poèmes. Ses talents phénoménaux sont reconnus en 1917 et 1918 lorsqu’elle devient la première femme à diriger des concerts d’orchestre en France (lors d’une série organisée au Palais de Glace). En 1919, elle est nommée professeur de solfège (solfège) pour chanteurs au Conservatoire de Paris, et l’année suivante, elle remporte le Premier Grand Prix de Rome pour sa scène dramatique pour voix et orchestre, « Don Juan ».

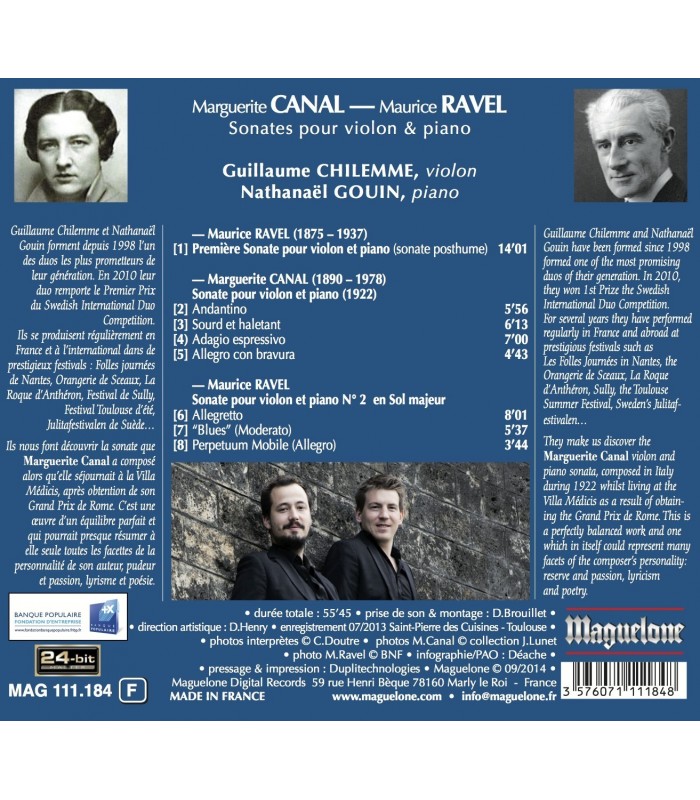

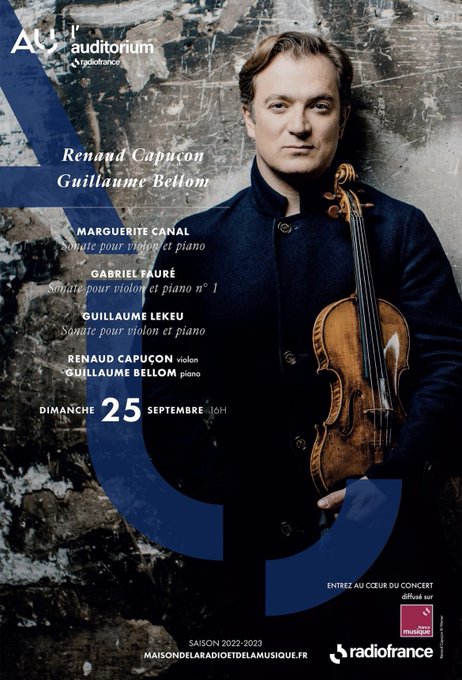

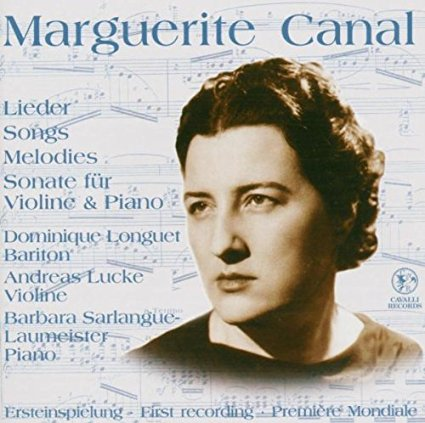

Au début des années 1920, la plupart des observateurs de la scène musicale française prédisaient un avenir significatif en tant que compositeur à Marguerite Canal. Au cours de ces années, elle épouse Maxime Jamin, qui devient l’éditeur de plusieurs de ses compositions les plus importantes. L’une de ses œuvres les plus émouvantes de cette phase productive est la Sonate pour violon et piano de 1922, qui s’inscrit dans la grande tradition lyrique de Franck et Fauré. De nombreux critiques ont estimé que cette pièce touchante était très probablement une évocation autobiographique de la vie affective d’une jeune femme. Spleen est une autre œuvre de musique de chambre qui a suscité des commentaires critiques très favorables une composition de 1926 pour violoncelle et petit ensemble. Un grand nombre des chansons les plus importantes de Canal ont été écrites à cette époque, dont beaucoup d’une grande beauté et d’une grande sensibilité, et sur certaines des meilleures œuvres de la poésie française, dont Baudelaire et Verlaine. L’une de ses œuvres vocales les plus délicatement travaillées est le cycle de mélodies, Amours tristes, sur ses propres vers et ceux d’autres poètes.

Bien que ses responsabilités d’enseignante l’aient occupée, Canal a pu, au début des années 1920, faire des progrès considérables vers l’achèvement de son projet le plus ambitieux à ce jour, un opéra à grande échelle. D’après une histoire de Jack London, Tlass Atka (Le pays blanc) était une œuvre ambitieuse, mais malheureusement la pression de ses responsabilités d’enseignante et ses bouleversements personnels (elle devait finalement divorcer de son mari Maxime Jamin) ont précipité une crise artistique qui a conduit à un rendement très diminué. Un certain nombre d’œuvres à moitié achevées, dont un Requiem, n’ont pas été finalisées et restent inédites. Elle a continué à composer dans les années 1940, mais il était clair que Canal avait pris la décision de se concentrer sur l’enseignement.

Les compositions de Marguerite Canal sont sensibles et souvent poignantes. Ses chansons, notamment celles sur des vers de Paul Fort, témoignent de son amour de la mer et des côtes bretonnes. D’autres, dont une mise en musique de 1948 de quatre berceuses dérivées de la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, témoignent de son amour passionné des enfants, et sont un commentaire sur l’une des grandes tristesses de sa vie, n’avoir jamais eu d’enfant. Largement méconnus même des connaisseurs de la musique française moderne, les efforts créatifs de Marguerite Canal représentent un trésor esthétique encore à découvrir pour les mélomanes. Elle meurt à Cépet, près de sa ville natale de Toulouse, le 27 janvier 1978.

Œuvres référencées

[Instrumental (solo)]

Arabesque – piano – 1921

Pages enfantines – Sept pièces faciles pour les commerçants – piano – 1931

Trois Pièces romantiques – piano – 1931

[Musique de chambre (max. 9 instruments)]

Idylle, opus 20 – violon, piano

Idylle – violoncelle, piano

Lied – violon, piano

Lied – violoncelle, piano

Près du moulin – violon, piano – 1924

Sonate – violon, piano

Spleen – violoncelle solo, quintette avec piano – 1924

Thème et Variations pour hautbois et piano – 1936

Élévation – violon, piano

[Musique vocale]

Amour partout – mélodie – 1948

Annie – mélodie – 1913

Berceuse pour Félice – mélodie – 1923

Bien loin d’ici – mélodie – 1940

Chanson de route – mélodie – 1931

Chanson pour Nanny – mélodie transcrite petit orchestre, piano conducteur obligé – 1924

Chanson à l’aube – mélodie – 1947

Chansons pour Michel et Miquette – mélodie – 1939

Don Juan – cantate, scène dramatique – 1920

Fugue – Chœur – concours de Rome 1914, chœur SATB, orchestre, orgue – 1914

Fugue – Chœur – concours de Rome 1919, chœur SATB, orchestre, orgue – 1919

Inscription sur un tombeau de la montagne Fou-Kipu – mélodie – 1922

J’ai pénétré, ô mon épouse… – mélodie – 1928

J’ai rêvé d’un jardin primitif… – mélodie – 1921

J’ai rêvé d’un port… – mélodie – 1939

Jane – mélodie – 1920

Je ne sais pourquoi – mélodie – 1931

Je sais des airs anciens – mélodie – 1915

Je suis venu calme orphelin – mélodie – 1931

L’Espoir luit comme un brin de poulle – mélodie – 1931

L’Image – mélodie – 1931

La Chanson du rouet – mélodie – 1908

La Femme au Miroir – mélodie – 1922

La Promenade attristée – mélodie – 1922

La Tête de Kenwarc’h – Poème barbare – cantate, voix, orchestre – 1915

Largue la voile – mélodie – 1938

Le Bonheur est dans le pré – mélodie – 1912

Le Miroir – mélodie – 1920

Le Miroir – mélodie transcrite petit orchestre, piano conducteur obligé – 1924 Le Petit Cimetière – mélodie – 1937

Le Petit Cimetière – mélodie – 1937

Le Regard éternel – mélodie voix moyenne, piano – 1947

Le Son du cor s’afflige vers les bois – mélodie – 1931

Lentement, doucement… – mélodie – 1921

Les Roses de Saadi – mélodie – 1923

Les Trois Princesses – mélodie – 1922

Les gondoles sont là – mélodie – 1921

Ma Maison d’Enfance – mélodie – 1939

Ma petite fille est si blonde – mélodie – 1937

Madrigal triste – mélodie – 1940

Mon âme est une infante – mélodie – 1921

Mon épousée, ma sœur – mélodie – 1928

Myro – mélodie – 1919

Nanny – mélodie – 1915

Narcisses – mélodie – 1922

Nell – mélodie – 1916

Pluie de printemps – mélodie – 1922

Prière – mélodie – 1930

Qu’il est exquis, ton amour – mélodie – 1928

Recueillement – mélodie

Romance – mélodie

Sous l’vent du nord – mélodie

Un grand sommeil noir – mélodie – 1919

Voeu – mélodie – 1922

Vous m’avez dit, un soir – mélodie – 1939

Vous m’avez trahie – mélodie – 1939

Vous me disiez aussi – mélodie – 1939

Vous ne voulez pas voir – mélodie – 1939

Vous voilà, vous voilà – mélodie – 1931

[Orchestre]

Arabesque – transcription orchestre – 1924

La Tête de Kenwarc’h – Poème barbare – cantate, orchestre avec piano conducteur – 1924

[Orchestre avec soliste(s)]

Spleen – violoncelle solo, quintette avec piano – 1924

Femmes dans l’histoire – Marguerite Canal (1890-1978)

Marie-Marguerite-Denise Canal (29 janvier 1890 – 27 janvier 1978) était une chef d’orchestre, professeur de musique et compositrice française. Née à Toulouse dans une famille de musiciens, son père l’initie à la musique et à la poésie. Elle étudie au Conservatoire de Paris en 1911, et après avoir terminé ses études, devient professeur au Conservatoire en 1919. En 1917, elle devient la première femme en France à diriger un orchestre, et remporte le Prix de Rome en 1920 avec Don Juan. Elle est décédée à Cépet, près de Toulouse.

https://www.presencecompositrices.com/compositrice/canal-marguerite/