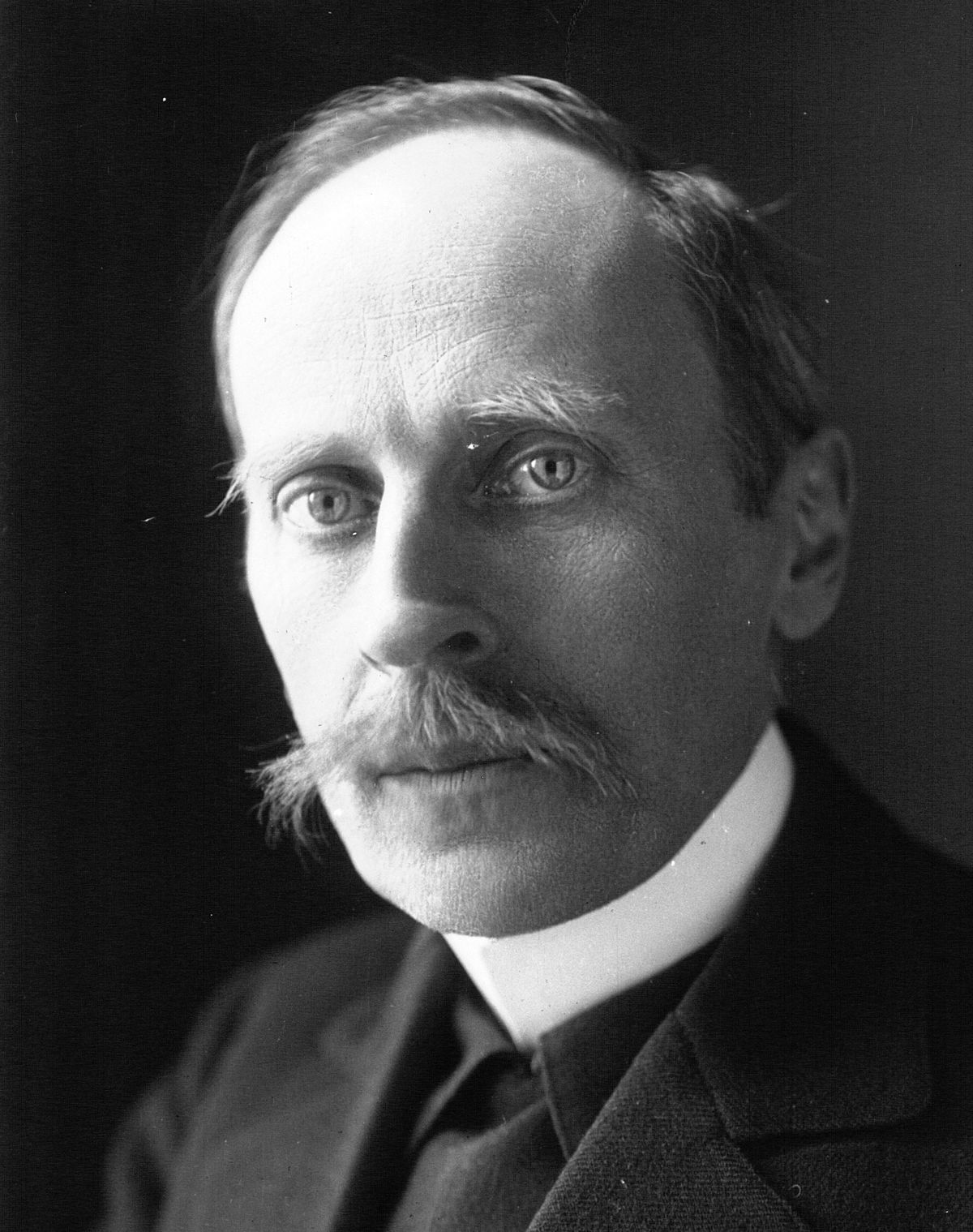

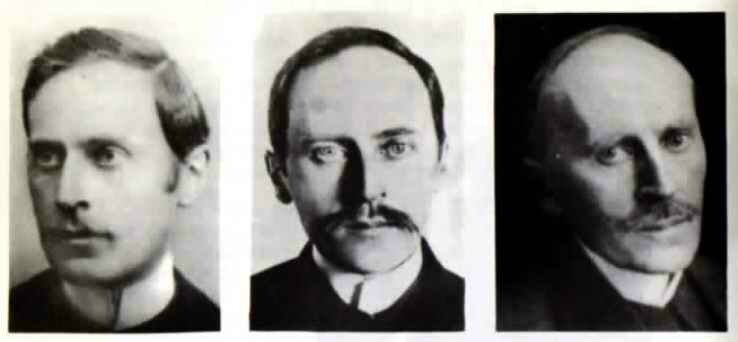

Texte intégral révisé suivi d’une biographie de Romain Rolland. « Au-dessus de la mêlée » — à l’origine intitulé « Au-dessus de la haine » — est une série d’articles et essais sur la Première Guerre mondiale publiés entre septembre 1914 et août 1915 dans le « Journal de Genève » et divers autres journaux étrangers. Romain Rolland, pacifiste convaincu et à ce titre violemment attaqué par les nationalistes et bellicistes français, s’y oppose contre le militarisme prussien mais refuse toutefois de confondre le peuple allemand et ses dirigeants. Il rappelle avec force les liens d’amitié qui unissent Français et Allemands ainsi que l’estime qu’il a pour de nombreux intellectuels allemands, même s’il n’hésite pas à fustiger un certain Thomas Mann qui exaltait alors la guerre de la « kultur ». « Au-dessus de la mêlée« , publié en recueil au moment de son Prix Nobel de littérature, en 1915, eut un immense retentissement et devint le manifeste de tous ceux qui, la guerre finie, oeuvrèrent à une réconciliation durable entre les deux peuples. AU-DESSUS DE LA MÊLÉE

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE

Ô jeunesse héroïque du monde ! Avec quelle Joie prodigue

elle verse son sang dans la terre affamée ! Quelles moissons de

sacrifices fauchées sous le soleil de ce splendide été !… Vous

tous, jeunes hommes de toutes les nations, qu’un commun idéal

met tragiquement aux prises, jeunes frères ennemis — Slaves

qui courez à l’aide de votre race, Anglais qui combattez pour

l’honneur et le droit, peuple belge intrépide, qui osas tenir tête

au colosse germanique et défendis contre lui les Thermopyles

de l’Occident, Allemands qui luttez pour défendre la pensée et

la ville de Kant contre le torrent des cavaliers cosaques, et vous

surtout, mes jeunes compagnons français, qui depuis des

années me confiez vos rêves et qui m’avez envoyé, en partant

pour le feu, vos sublimes adieux, vous en qui refleurit la lignée

des héros de la Révolution — comme vous m’êtes chers, vous

qui allez mourir ![1] Comme vous nous vengez des années de

scepticisme, de veulerie jouisseuse où nous avons grandi,

protégeant de leurs miasmes notre foi, votre foi, qui triomphe

avec vous sur les champs de bataille ! Guerre « de revanche »,

a-t-on dit… De revanche, en effet, mais non comme l’entend

un chauvinisme étroit ; revanche de la foi contre tous les

égoïsmes des sens et de l’esprit, don absolu de soi aux idées

éternelles….

« Qu’est-ce que nos individus, nos œuvres, devant l’immensité du but ? m’écrit un des plus puissants romanciers de la jeune France, — le caporal *** — La guerre de la Révolution contre le féodalisme se rouvre. Les armées de la République vont assurer le triomphe de la démocratie en Europe et parfaire l’œuvre de la Convention. C’est plus que la guerre inexpiable au foyer, c’est le réveil de la liberté… »

« Ah ! mon ami, m’écrit un autre de ces jeunes gens, haut esprit, âme pure, et qui sera, s’il vit, le premier critique d’art de notre temps, — le lieutenant ***.

— Quelle race admirable !

Si vous voyiez, comme moi, notre armée, vous seriez enflammé d’admiration pour ce peuple. C’est un élan de Marseillaise, un élan héroïque, grave, un peu religieux. J’ai vu partir les trois régiments de mon corps : les premiers, les hommes de l’active, les jeunes gens de vingt ans, d’un pas ferme et rapide, sans un cri, sans un geste, avec l’air décidé et pâle d’éphèbes qui vont au sacrifice. Puis, la réserve, les

hommes de vingt-cinq à trente ans, plus mâles et plus déterminés, qui viennent soutenir les premiers, feront l’élan irrésistible. Nous, nous sommes les vieillards, les hommes de quarante ans, les pères de famille qui donnent la basse du chœur. Nous partons, nous aussi, confiants, résolus et bien fermes, je vous assure. Je n’ai pas envie de mourir, mais je mourrai sans regret maintenant ; j’ai vécu quinze jours qui en valent la peine, quinze jours que je n’osais plus me promettre du destin. On parlera de nous dans l’histoire. Nous aurons ouvert une ère dans le monde.  Nous aurons dissipé le cauchemar du matérialisme de l’Allemagne casquée et de la paix armée. Tout cela aura croulé devant nous comme un fantôme. Il me semble que le monde respire. Rassurez votre Viennois[2], cher ami : la France n’est pas près de finir. Nous voyons sa résurrection. Toujours la même : Bouvines, croisades, cathédrales, Révolution, toujours les chevaliers du monde, les paladins de Dieu. J’ai assez vécu pour voir cela ! Nous qui le disions depuis vingt ans, quand personne ne voulait nous croire, nous avons lieu d’être contents… »

Nous aurons dissipé le cauchemar du matérialisme de l’Allemagne casquée et de la paix armée. Tout cela aura croulé devant nous comme un fantôme. Il me semble que le monde respire. Rassurez votre Viennois[2], cher ami : la France n’est pas près de finir. Nous voyons sa résurrection. Toujours la même : Bouvines, croisades, cathédrales, Révolution, toujours les chevaliers du monde, les paladins de Dieu. J’ai assez vécu pour voir cela ! Nous qui le disions depuis vingt ans, quand personne ne voulait nous croire, nous avons lieu d’être contents… »

Ô mes amis, que rien ne trouble donc votre joie ! Quel que soit le destin, vous vous êtes haussés aux cimes de la vie, et vous y avez porté avec vous votre patrie. Vous vaincrez, je le sais. Votre abnégation, votre intrépidité, votre foi absolue en votre cause sacrée, la certitude inébranlable qu’en défendant votre terre envahie vous défendez les libertés du monde, m’assurent de votre victoire, jeunes armées de Marne-et-Meuse, dont le nom est gravé désormais dans l’histoire, à côté de vos aînées de la Grande République. Mais quand bien même

le malheur eût voulu que vous fussiez vaincus, et la France avec vous, une telle mort eût été la plus belle que pût rêver une race. Elle eût couronné la vie du grand peuple des croisades. Elle eût été sa suprême victoire… Vainqueurs ou vaincus, vivants ou morts, soyez heureux ! Comme me l’a dit l’un de vous, « en m’embrassant étroitement, sur le terrible seuil » : « Il est beau de se battre, les mains pures et le coeur innocent, et de faire avec sa vie la justice divine. »

⁂

Vous faites votre devoir. Mais d’autres, l’ont-ils fait ? Osons dire la vérité aux aînés de ces jeunes gens, à leurs guides moraux, aux maîtres de l’opinion, à leurs chefs religieux où laïques, aux Églises, aux penseurs, aux tribuns socialistes.

Quoi ! vous aviez, dans les mains, de telles richesses vivantes, ces trésors d’héroïsme ! À quoi les dépensez-vous ? Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à son dévouement magnanime ? L’égorgement mutuel de ces jeunes héros ! La guerre européenne, cette mêlée sacrilège, qui offre le spectacle d’une Europe démente, montant sur le bûcher et se déchirant de ses mains, comme Hercule !

Ainsi, les trois plus grands peuples d’Occident, les gardiens de la civilisation, s’acharnent à leur ruine, et appellent à la rescousse les Cosaques, les Turcs, les Japonais, les Cinghalais, les Soudanais, les Sénégalais, les Marocains, les Égyptiens, les Sikhs et les Cipayes, les barbares du pôle et ceux de l’équateur, le âmes et les peaux de toutes les couleurs ![3] On dirait l’empire romain au temps de la Tétrarchie, faisant appel, pour s’entredévorer, aux hordes de tout l’univers !… Notre civilisation est-elle donc si solide que vous ne craigniez pas d’ébranler ses piliers ? Est-ce que vous ne voyez pas que si une seule colonne est ruinée, tout s’écroule sur vous ? Était-il impossible d’arriver, entre vous, sinon à vous aimer, du moins à supporter, chacun, les grandes vertus et les grands vices de l’autre ? Et n’auriez-vous pas dû vous appliquer à résoudre dans un esprit de paix (vous ne l’avez même pas, sincèrement, tenté), les questions qui vous divisaient, — celle des peuples annexés contre leur volonté, — et la répartition équitable entre vous du travail fécond et des richesses du monde ? Faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse, et que les autres perpétuellement

s’unissent pour l’abattre ? À ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, n’y aura-t-il jamais de fin, jusqu’à l’épuisement total de l’humanité ?

Ces guerres, je le sais, les chefs d’États qui en sont les auteurs criminels n’osent en accepter la responsabilité ; chacun s’efforce sournoisement d’en rejeter la charge sur l’adversaire. Et les peuples qui suivent, dociles, se résignent en disant qu’une puissance plus grande que les hommes a tout conduit.

On entend, une fois de plus, le refrain séculaire : « Fatalité de la guerre, plus forte que toute volonté », — le vieux refrain des troupeaux, qui font de leur faiblesse un dieu, et qui l’adorent.

Les hommes ont inventé le destin, afin de lui attribuer les désordres de l’univers, qu’ils ont pour devoir de gouverner. Point de fatalité ! La fatalité, c’est ce que nous voulons. Et c’est aussi, plus souvent, ce que nous ne voulons pas assez. Qu’en ce moment, chacun de nous fasse son mea culpa ! Cette élite intellectuelle, ces Églises, ces partis ouvriers, n’ont pas voulu la guerre… Soit !… Qu’ont-ils fait pour l’empêcher ?

Que font-ils pour l’atténuer ? Ils attisent l’incendie. Chacun y

porte son fagot. Le trait le plus frappant de cette monstrueuse épopée, le fait sans précédent est, dans chacune des nations en guerre, l’unanimité pour la guerre. C’est comme une contagion de fureur meurtrière qui, venue de Tokio il y a dix années, ainsi qu’une grande vague, se propage et parcourt tout le corps de la terre. À cette épidémie, pas un n’a résisté. Plus une pensée libre qui ait réussi à se tenir hors d’atteinte du fléau. Il semble que sur cette mêlée des peuples, où, quelle qu’en soit l’issue, l’Europe sera mutilée, plane une sorte d’ironie démoniaque. Ce ne sont pas seulement les passions de races, qui lancent aveuglement les millions d’hommes les uns contre les autres, comme des fourmilières, et dont les pays neutres eux-mêmes

ressentent le dangereux frisson ; c’est la raison, la foi, la poésie, la science, toutes les forces de l’esprit qui sont enrégimentées, et se mettent, dans chaque État, à la suite des armées. Dans l’élite de chaque pays, pas un qui ne proclame et ne soit convaincu que la cause de son peuple est la cause de Dieu, la cause de la liberté et du progrès humains. Et je le proclame aussi…

Des combats singuliers se livrent entre les métaphysiciens, les poètes, les historiens. Eucken contre Bergson, Hauptmann contre Maeterlinck, Rolland contre Hauptmann, Wells contre Bernard Shaw. Kipling et d’Annunzio, Dehmel et de Régnier chantent des hymnes de guerre. Barrès et Maeterlinck entonnent des péans de haine. Entre une fugue de Bach et l’orgue bruissant : Deutchland über Alles ! le vieux philosophe Wundt, âgé de quatre-vingtdeux ans, appelle de sa voix cassée les étudiants de Leipzig à la « guerre sacrée ». Et tous, les uns

aux autres, se lancent le nom de « barbares ». L’Académie des sciences morales de Paris déclare, par la voix de son président, Bergson, que « la lutte engagée contre l’Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie ». L’histoire allemande, par la bouche de Karl Lamprecht, répond que « la guerre est engagée entre le germanisme et la barbarie, et que les combats présents sont la suite logique de ceux que l’Allemagne a livrés, au cours des siècles, contre les Huns et contre les Turcs. » La science, après l’histoire, descendant dans la lice, proclame, avec E. Perrier, directeur du Muséum, membre de l’Académie des Sciences, que les Prussiens n’appartiennent pas à la race aryenne, qu’ils descendent en droite ligne des hommes de l’âge de pierre appelés Allophyles, et que « le crâne moderne dont la base, reflet de la vigueur des appétits, rappelle le mieux le crâne de l’homme fossile de la Chapelle-aux-Saints, est celui du prince de Bismarck. »

Mais les deux puissances morales, dont cette guerre contagieuse a le plus révélé la faiblesse, c’est le christianisme, et c’est le socialisme. Ces apôtres rivaux de l’internationalisme religieux ou laïque se sont montrés soudain les plus ardents nationalistes. Hervé demande à mourir pour le drapeau d’Austerlitz. Les purs dépositaires de la pure doctrine, les

socialistes allemands, appuient au Reichstag les crédits pour la guerre, se mettent aux ordres du ministère prussien, qui se sert de leurs journaux pour répandre ses mensonges jusque dans les casernes, et qui les expédie, comme des agents secrets, pour tâcher de débaucher le peuple italien. On a cru, un moment, pour l’honneur de leur cause, que deux ou trois d’entre eux s’étaient fait fusiller, en refusant de porter les armes contre leurs frères. Ils protestent, indignés : tous marchent, l’arme au bras. Non, Liebknecht n’est pas mort pour la cause socialiste.[4]

C’est le député Frank, le principal champion de l’union Franco allemande, qui est tombé sous les balles françaises, pour la cause du militarisme. Car ces hommes, qui n’ont pas le courage de mourir pour leur foi, ont celui de mourir pour la foi des autres.

Quant aux représentants du Prince de la Paix, prêtres, pasteurs, évêques, c’est par milliers qu’ils vont dans la mêlée pratiquer, le fusil au poing, la parole divine : Tu ne tueras point, et : Aimez-vous les uns les autres. Chaque bulletin de victoire des armées allemandes, autrichiennes ou russes, remercie le maréchal Dieu, — unser alter Gott, notre Dieu, — comme dit Guillaume II, ou M. Arthur Meyer. Car chacun a le sien. Et chacun de ces Dieux, vieux ou jeune, a ses lévites pour le défendre et briser le Dieu des autres. Vingt mille prêtres français marchent sous les drapeaux. Les jésuites offrent leurs services aux armées allemandes. Des cardinaux lancent des mandements guerriers. On voit les évêques serbes de Hongrie engager leurs fidèles à combattre leurs frères de la Grande Serbie. Et les journaux enregistrent, sans paraître s’étonner, la scène paradoxale des socialistes

italiens, à la gare de Pise, acclamant les séminaristes qui rejoignent leurs régiments, et tous ensemble chantant la Marseillaise. — Tant est fort le cyclone qui les emporte tous ! Tant sont faibles les hommes qu’il rencontre sur sa route, — et moi, comme les autres…

Allons, ressaisissons-nous ! Quelle que soit la nature et la virulence de la contagion — épidémie morale, forces cosmiques — ne peut-on résister ? On combat une peste, on lutte même pour parer aux désastres d’un tremblement de terre.

Ou bien, nous inclinerons-nous, satisfaits, devant eux, comme l’honorable Luigi Luzzatti, en son fameux article : Dans le désastre universel, les patries triomphent ?[5] Dirons-nous avec lui que, pour comprendre « cette vérité grande et simple », l’amour de la patrie, il est bon, il est sain que « se déchaîne le démon des guerres internationales, qui fauchent des milliers d’êtres » ? Ainsi, l’amour de la patrie ne pourrait fleurir que dans la haine des autres patries et le massacre de ceux qui se livrent à leur défense ? Il y a dans cette proposition une féroce absurdité et je ne sais quel dilettantisme néronien, qui me

répugnent, qui me répugnent, jusqu’au fond de mon être. Non,

l’amour de ma patrie ne veut pas que je haïsse et que je tue les âmes pieuses et fidèles qui aiment les autres patries. Il veut que je les honore et que je cherche à m’unir à elles pour notre bien commun.

Vous, chrétiens, pour vous consoler de trahir les ordres de votre Maître, vous dites que la guerre exalte les vertus de sacrifice. Et il est vrai qu’elle a le privilège de faire surgir des cœurs les plus médiocres le génie de la race. Elle brûle dans son bain de feu les scories, les souillures ; elle trempe le métal des âmes ; d’un paysan avare, d’un bourgeois timoré, elle peut faire demain un héros de Valmy. Mais n’y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d’un peuple que la ruine des autres peuples ? Et ne peut-on se sacrifier, chrétiens, qu’en

sacrifiant son prochain avec soi ? Je sais bien, pauvres gens, que beaucoup d’entre vous offrent plus volontiers leur sang qu’ils ne versent celui des autres… Mais quelle faiblesse, au fond ! Avouez-donc que vous qui ne tremblez pas devant les balles et les shrapnells, vous tremblez devant l’opinion soumise à l’idole sanglante, plus haute que le tabernacle de Jésus : l’orgueil de race jaloux ! Chrétiens d’aujourd’hui, vous n’eussiez pas été capables de refuser le sacrifice aux dieux de la Rome impériale. Votre pape, Pie X, est mort de douleur, diton, de voir éclater cette guerre. Il s’agissait bien de mourir ! Le Jupiter du Vatican, qui prodigua sa foudre contre les prêtres inoffensifs que tentait la noble chimère du modernisme, qu’a-t il fait contre ces princes, contre ces chefs criminels, dont l’ambition sans mesure a déchaîné sur le monde la misère et la mort ! Que Dieu inspire au nouveau pontife, qui vient de

monter sur le trône de Saint-Pierre, les paroles et les actes qui lavent l’Eglise de ce silence !

Quant à vous, socialistes, qui prétendez, chacun, défendre la liberté contre la tyrannie — Français contre le Kaiser, — Allemands contre le Tsar, — s’agit-il de défendre un despotisme contre un autre despotisme ? Combattez-les tous deux et mettez-vous ensemble !

Entre nos peuples d’Occident, il n’y avait aucune raison de guerre. En dépit de ce que répète une presse envenimée par une minorité qui a son intérêt à entretenir ces haines, frères de France, frères d’Angleterre, frères d’Allemagne, nous ne nous haïssons pas. Je vous connais, je nous connais. Nos peuples ne demandaient que la paix et que la liberté. Le tragique du combat, pour qui serait placé au centre de la mêlée et qui

pourrait plonger son regard, des hauts plateaux de Suisse, dans tous les camps ennemis, c’est que chacun des peuples est vraiment menacé dans ses biens les plus chers, dans son indépendance, son honneur et sa vie. Mais qui a lancé sur eux ces fléaux ? Qui les a acculés à cette nécessité désespérée, d’écraser l’adversaire ou de mourir ? Qui, sinon leurs États, et d’abord (à mon sens), les trois grands coupables, les trois

aigles rapaces, les trois Empires, la tortueuse politique de la maison d’Autriche, le tsarisme dévorant, et la Prusse brutale ! Le pire ennemi n’est pas au dehors des frontières, il est dans chaque nation ; et aucune nation n’a le courage de le combattre. C’est ce monstre à cent têtes, qui se nomme l’impérialisme, cette volonté d’orgueil et de domination, qui veut tout absorber, ou soumettre, ou briser, qui ne tolère point de

grandeur libre, hors d’elle. Le plus dangereux pour nous, hommes de l’Occident, celui dont la menace levée sur la tête de l’Europe l’a forcée à s’unir en armes contre lui, est cet impérialisme prussien, qui est l’expression d’une caste militaire et féodale, fléau non pas seulement pour le reste du monde, mais pour l’Allemagne même dont il a savamment empoisonné la pensée. C’est lui qu’il faut détruire d’abord.

Mais il n’est pas le seul. Le tsarisme aura son tour. Chaque peuple a, plus ou moins, son impérialisme ; quelle qu’en soit la forme, militaire, financier, féodal, républicain, social, intellectuel, il est la pieuvre qui suce le meilleur sang de l’Europe. Contre lui, reprenons, hommes libres de tous les pays, dès que la guerre sera finie, la devise de Voltaire ![6]

⁂

Dès que la guerre sera finie. Car maintenant, le mal est fait. Le torrent est lâché. Nous ne pouvons, à nous seuls, le faire rentrer dans son lit. D’ailleurs de trop grands crimes déjà ont été commis, des crimes contre le droit, des attentats à la liberté des peuples et aux trésors sacrés de la pensée. Ils doivent être réparés. Ils seront réparés. L’Europe ne peut passer l’éponge sur les violences faites au noble peuple belge, sur la

dévastation de Malines et de Louvain, saccagées par les nouveaux Tilly… Mais, au nom du ciel, que ces forfaits ne soient mots affreux. Un grand peuple ne se venge pas ; il rétablit le droit. Que ceux qui ont en mains la cause de la justice se montrent dignes d’elle, jusqu’au bout ! C’est notre tâche, à nous, de le leur rappeler. Car nous n’assisterons pas,

inertes, à la bourrasque, attendant que sa violence se soit d’elle-même épuisée. Non, ce serait indigne. L’ouvrage ne nous manque pas.

Notre premier devoir est, dans le monde entier, de provoquer la formation d’une Haute Cour morale, d’un tribunal des consciences, qui veille et qui prononce sur toutes les violations faites au droit des gens, d’où qu’elles viennent, sans distinction de camp. Et comme les comités d’enquêtes institués par les parties belligérantes seraient toujours suspects, il faut que les pays neutres de l’Ancien et du Nouveau Monde en prennent l’initiative, — ainsi que, tout récemment, un professeur à la Faculté de Médecine de Paris, M. Prenant, en suggérait l’idée[7], reprise vigoureusement par mon ami Paul Seippel, dans le Journal de Genève[8] : « Ils fourniraient des hommes d’une autorité mondiale et d’une moralité civique éprouvée, qui fonctionneraient en qualité de commissaires enquêteurs.

Ces commissaires pourraient suivre à quelque distance les armées… Une telle organisation compléterait et concréterait le tribunal de La Haye et lui préparerait les documents indiscutables pour l’oeuvre de justice nécessaire… »

Les pays neutres jouent un rôle trop effacé. Ils ont une tendance à croire que contre la force déchaînée l’opinion est d’avance vaincue. Et ce découragement est partagé par la plupart des pensées libres de toutes les nations. C’est là un manque de courage et de lucidité. Le pouvoir de l’opinion est immense à présent. Il n’est pas un gouvernement, si despotique soit-il et marchant appuyé sur la victoire, qui ne tremble aujourd’hui devant l’opinion publique et ne cherche à la

courtiser. Rien ne l’a mieux montré que les efforts des deux partis aux prises, ministres, chanceliers, souverains, — et le Kaiser lui-même, se faisant journaliste — pour justifier leurs crimes et dénoncer ceux de l’adversaire au tribunal invisible du genre humain. Ce tribunal, qu’on le voie, à la fin ! Osez le constituer. Vous ne connaissez pas votre pouvoir moral, ô hommes de peu de foi !… Et quand il y aurait un risque, ne

pouvez-vous le courir, pour l’honneur de l’humanité ? Quel prix aurait la vie, si vous perdiez, pour la sauver, toute fierté de vivre !…

Et propter vitam, vivendi perdere causas…

Mais nous avons une autre tâche, nous tous, artistes et écrivains, prêtres et penseurs, de toutes les patries. Même la guerre déchaînée, c’est un crime pour l’élite d’y compromettre l’intégrité de sa pensée. Il est honteux de la voir servir les passions d’une puérile et monstrueuse politique de races, qui, scientifiquement absurde (nul pays ne possédant une race vraiment pure), ne peut, comme l’a dit Renan, dans sa belle

lettre à Strauss[9], « mener qu’à des guerres zoologiques, des guerres d’extermination, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie. Ce serait la fin de ce mélange fécond, composé d’éléments nombreux et tous nécessaires, qui s’appelle l’humanité ».

L’humanité est une symphonie de grandes âmes collectives.

Qui n’est capable de la comprendre et de l’aimer qu’en détruisant une partie de ses éléments, montre qu’il est un barbare et qu’il se fait de l’harmonie l’idée que se faisait cet autre de l’ordre à Varsovie.

Élite européenne, nous avons deux cités : notre patrie terrestre, et l’autre, la cité de Dieu. De l’une, nous sommes les hôtes ; de l’autre, les bâtisseurs. Donnons à la première nos corps et nos cœurs fidèles. Mais rien de ce que nous aimons, famille, amis, patrie, rien n’a droit sur l’esprit. L’esprit est la lumière. Le devoir est de l’élever au-dessus des tempêtes et d’écarter les nuages qui cherchent à l’obscurcir. Le devoir est de construire, et plus large et plus haute, dominant l’injustice et les haines des nations, l’enceinte de la ville où doivent s’assembler les âmes fraternelles et libres du monde entier. ![Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, non de le [...] - Romain Rolland](https://cdn28.modele-lettre-gratuit.com/citations/img/388/16395-1.jpg) Je vois autour de moi frémir la Suisse amie. Son coeur est partagé entre des sympathies de races différentes ; elle gémit de ne pouvoir librement choisir entre elles, ni même les exprimer. Je comprends son tourment ; mais il est bienfaisant ; et j’espère que de là elle saura s’élever à la joie supérieure d’une harmonie de races, qui soit un haut exemple pour le reste de l’Europe. Il faut que dans la tempête elle se dresse comme une île de justice et de paix, où, tels les grands couvents du premier moyen-âge, l’esprit trouve un asile contre la force effrénée, et où viennent aborder les nageurs fatigués de toutes les nations, tous ceux que lasse la haine et qui, malgré les crimes qu’ils ont vus et subis, persistent à aimer tous les hommes comme leurs frères. Je sais que de telles pensées ont peu de chances d’être écoutées, aujourd’hui. La jeune Europe, que brûle la fièvre du combat, sourira de dédain, en montrant ses dents de jeune loup. Mais quand l’accès de fièvre sera tombé, elle se retrouvera meurtrie et moins fière, peut-être, de son héroïsme carnassier. D’ailleurs, je ne parle pas, afin de la convaincre. Je parle pour soulager ma conscience… Et je sais qu’en même temps je soulagerai celles de milliers d’autres qui, dans tous les pays, ne peuvent ou n’osent parler.

Je vois autour de moi frémir la Suisse amie. Son coeur est partagé entre des sympathies de races différentes ; elle gémit de ne pouvoir librement choisir entre elles, ni même les exprimer. Je comprends son tourment ; mais il est bienfaisant ; et j’espère que de là elle saura s’élever à la joie supérieure d’une harmonie de races, qui soit un haut exemple pour le reste de l’Europe. Il faut que dans la tempête elle se dresse comme une île de justice et de paix, où, tels les grands couvents du premier moyen-âge, l’esprit trouve un asile contre la force effrénée, et où viennent aborder les nageurs fatigués de toutes les nations, tous ceux que lasse la haine et qui, malgré les crimes qu’ils ont vus et subis, persistent à aimer tous les hommes comme leurs frères. Je sais que de telles pensées ont peu de chances d’être écoutées, aujourd’hui. La jeune Europe, que brûle la fièvre du combat, sourira de dédain, en montrant ses dents de jeune loup. Mais quand l’accès de fièvre sera tombé, elle se retrouvera meurtrie et moins fière, peut-être, de son héroïsme carnassier. D’ailleurs, je ne parle pas, afin de la convaincre. Je parle pour soulager ma conscience… Et je sais qu’en même temps je soulagerai celles de milliers d’autres qui, dans tous les pays, ne peuvent ou n’osent parler.

Journal de Genève, 15 septembre 1914.

1. À l’heure même où nous écrivions ces ligues, Charles Péguy mourait.

2. Allusion à un écrivain viennois qui m’avait dit, quelques semaines avant

la déclaration de guerre, qu’un désastre de la France serait aussi un désastre

pour les penseurs libres d’Allemagne.

3. Voir note page 162.

4. Liebknecht a, depuis, glorieusement lavé son honneur des

compromissions de son parti. Je lui en exprime ici mon admiration. (R. R.janvier 1915).

5. Publié récemment dans le Corriere della Sera, et traduit par le Journal de Genève (8 septembre).

6. « Écrasons l’infâme ! »

7. Le Temps, 4 septembre 1914.

8. Nos du 16 et du 17 septembre 1914 : La Guerre et le Droit.

9. Lettre du 15 septembre 1871, publiée dans la Réforme intellectuelle et morale.